情绪可视化是什么意思

作者:jiang0611,发布时间:2025-08-19 13:08:42当"破防了"成为眼泪的像素化符号,当"emo"演变成社交媒体上的紫色月亮图标,我们正在经历一场情绪表达的革命——情绪可视化。这种将抽象情感转化为具象符号的语言现象,最早可追溯至2010年代的表情包文化。日本学者中村彰宪提出的"视觉情绪补偿理论"认为,当人们无法在虚拟社交中传递面部微表情时,会本能地寻求图形化替代方案。比如"裂开"表情包通过西瓜爆裂的动画,精准传递了当代人的崩溃瞬间,其传播量在2024年短视频平台达到日均120万次使用峰值。

情绪可视化语言具备三重社会功能:首先是情感代偿,如"蚌埠住了"用谐音地名替代直接哭泣表述,既保留宣泄感又维持体面;其次是圈层认同,Z世代用"哈特软软"(爱心变软)表达被治愈时,实则在完成情感密码的交换;最后是压力缓冲,职场人发送"躺平猫"表情包,实则是用萌化形象软化现实冲突。这种表达方式本质上重构了情绪的社会评价体系,让负面情感得以用更安全的方式流通。

从语言学角度看,这类表达遵循"隐喻转译"规律。当年轻人说"CPU烧了"形容困惑时,是将人脑比作计算机的认知隐喻;"拔草"用植物清除动作代指消费冲动的抑制,则是动作隐喻的典型应用

。值得注意的是,2024年诞生的"电子呕吐"(指信息过载)等新词,显示情绪可视化正从单纯描述向创造复合体验进化。

这种语言进化的背后,是数字原住民对情感颗粒度的极致追求。当"开心"被细分为"撒花""awsl""快乐修勾"等数十种可视化表达时,反映的正是现代人渴望被精准理解的深层需求。正如社会学家项飙所言,情绪可视化实质是"建立数字时代的情绪坐标系",每个流行语都是定位当代人精神世界的经纬线2。

标签:情绪可视化

精彩推荐:

穿搭要显贵是什么意思

这句时尚圈新晋黑话"穿搭要显贵"最早出现在2025年3月

目标已出现是什么意思

曾经仅属于军事行动或隐蔽追踪的专业术语,“目标已出现&rdquo

这下谁还分得清游戏和现实是什么意思

“这下谁还分得清游戏和现实”作为2025年高频出现的

戴着面具亲嘴是什么意思

含义:表示没有真心实意,适用于发现相亲对象用十年前照片等场景,形容对方不真诚

凌驾是什么意思

"凌驾"作为汉语古语原指超越、胜出的竞争状态,其现代网络

丁真我真没空陪你闹了是什么意思

这句看似戏谑的流行语,实则是2025年5月娱乐圈现象级传播案例。其核心起源可

社畜の微笑是什么意思

"社畜の微笑"作为网络时代的典型语言标本,其诞生可追溯至

把xx卖给上海人是什么意思

"把XX卖给上海人"这句网络流行语,最初源于2024年上

擀面杖吹火是什么意思

表示对某事完全不了解、不精通,2025 年衍生为 “给 AI 讲

你奶奶个三角篓子是什么意思

"你奶奶个三角篓子"作为近期活跃于社交平台的戏谑性表达,

干饭人觉醒版是什么意思

比普通 “干饭人” 更强调对吃饭的热情和积极态度,不

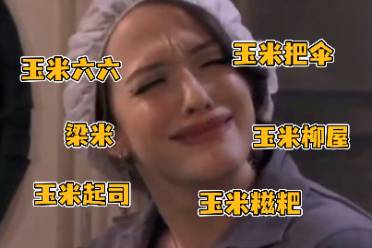

你玉米几几是什么意思

"你玉米几几"作为2024年下半年突然爆红的网络用语,其

大小姐驾到通通闪开是什么意思

"大小姐驾到通通闪开"这句流行语的起源可追溯至2015年

毋庸置疑猫爷是什么意思

这个兴起于2023年春季的谐音梗短语,最初源自某视频平台用户"猫爷

没事哒没事哒是什么意思

“没事哒没事哒”作为2024年爆火的网络流行语,其起

麦学是什么意思

"麦学"作为2024年爆红的网络流行语,起源于综艺节目《

YOU SWAN, HE FROG是什么意思

这个起源于2024年夏季的网络热梗,最初来自某短视频平台上两位博主的创意互动

霓虹here we go!是什么意思

霓虹here we go!是2025年夏季突然爆红的网络流行语,其本质是英语

社恐外卖是什么意思

由 “偷吃吗?有点意思” 梗衍生而来,指现代人因为社

出国变形记是什么意思

用于形容旺仔牛奶国内和海外包装命名及形象的巨大差异,从国内的可爱萌娃形象变成

评论

发表评论