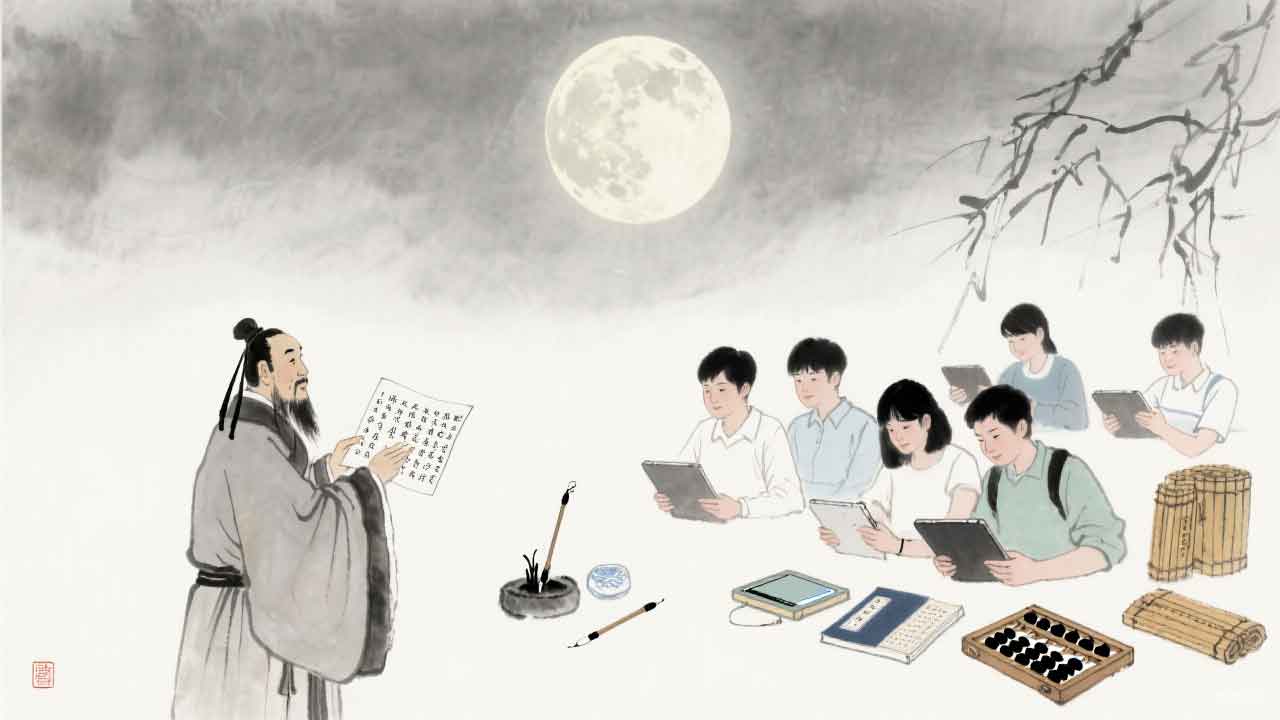

一、国学:穿越时空的文化基因

国学作为中华文明的精神内核,承载着"仁义礼智信"的伦理体系、"天人合一"的哲学智慧、"经史子集"的知识谱系。从《周易》的辩证思维到《论语》的处世之道,从唐诗宋词的美学意境到中医理论的整体观,这些文化基因历经五千年沉淀,构成了中华民族独特的认知框架。在全球化浪潮中,国学正成为文化自信的重要源泉——2024年联合国教科文组织将"二十四节气"纳入人类非遗名录,印证了传统智慧的普世价值。

二、当代语境下的国学三重维度

价值重构维度

面对现代性危机,《孟子》"恻隐之心"的伦理观为人工智能伦理提供参照,王阳明"知行合一"思想契合现代实践哲学。某高校将《孙子兵法》引入MBA课程,其"不战而屈人之兵"的智慧成为商业竞争新范式。

教育创新维度

北京某实验小学开发"古诗文沉浸式教学",通过VR技术还原《清明上河图》场景,使抽象经典具象化。2025年新课标要求国学课时占比提升至15%,彰显教育体系的文化转向。

国际传播维度

"一带一路"沿线国家设立57所孔子学院,太极拳全球习练者超过1.5亿。李子柒短视频展示的东方生活美学,在YouTube获得1600万订阅,证明传统文化具有跨文化穿透力。

三、守正创新的实践路径

数字化传承:故宫博物院"数字多宝阁"项目,运用3D技术还原青铜器纹饰,使《周礼》"六器"制度可视化

社区化普及:上海"国学进社区"工程培育2000名文化志愿者,将《朱子家训》转化为邻里公约

产业化探索:某文创品牌以《山海经》神兽为原型开发盲盒系列,年销售额突破3亿元

四、未来展望:构建人文科技共同体

当量子计算遇见《易经》阴阳理论,当区块链技术印证《管子》"轻重"思想,国学正为科技发展提供伦理锚点。未来需要建立"传统智慧库",通过自然语言处理技术,将百万册古籍转化为可交互的知识图谱,使"天行健,君子以自强不息"的精神代码,持续赋能人类文明新形态。

浙公网安备 33010502007447号

浙公网安备 33010502007447号